6

– Sonderheft

NORMEN UND VORSCHRIFTEN

3.2 Weitere Änderungen

]

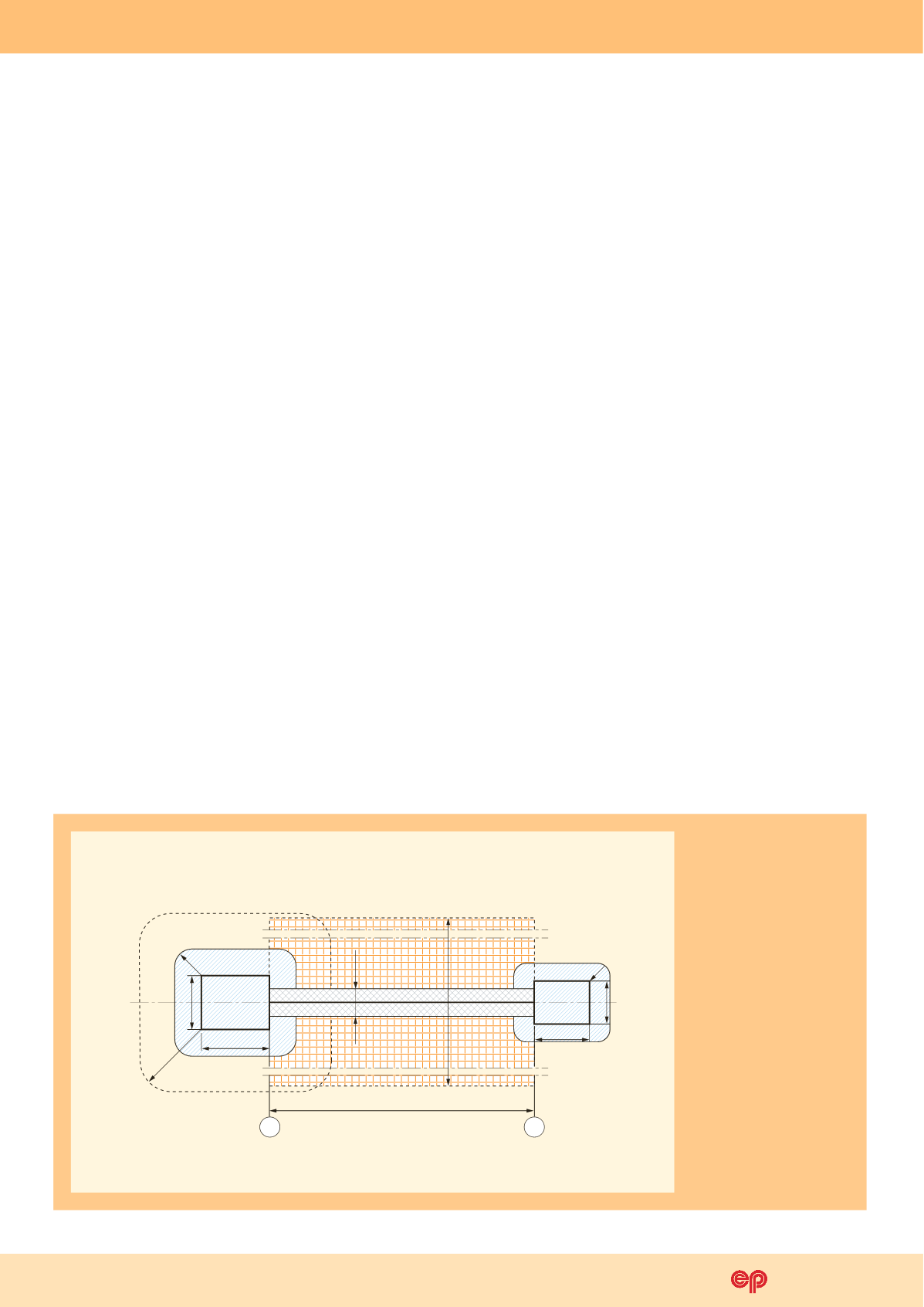

Die Festlegungen zu Einfangflächen

für direkte Blitzeinschläge in bauliche

Anlagen

A

d

, für nahe Blitzeinschläge

A

m

, sowie für direkte und indirekte

Blitzeinschläge in eingeführte Versor-

gungsleitungen,

A

l

und

A

i

, wurden

überarbeitet und neue Erkenntnisse

eingearbeitet (Bild

).

]

Es wird detaillierter unterschieden

zwischen Überspannungs-Schutzge-

räten zum Zwecke des Blitzschutz-

Potentialausgleichs (Parameter

P

EB

)

und dem Einsatz von koordinierten

Systemen von Überspannungs-Schutz-

geräten (Parameter

P

SPD

). Damit ist

auch eine bessere Berücksichtigung

der unterschiedlichen Schutzwirkungen

dieser Maßnahmen bei direkten und

indirekten Blitzeinwirkungen möglich.

]

Der Anhang C beschreibt die Abschät-

zung der jeweiligen Verluste für die

einzelnen Schadensarten. Bei den Ver-

lustfaktoren

L

x

entfällt weitgehend die

Festlegung der grundlegenden Berech-

nungsformeln; es werden also im

Wesentlichen nur noch „typische

Werte“ in Tabellenform aufgeführt.

]

Im Falle der Risikoanalyse für explo-

sionsgefährdete Anlagen ist nun auch

die Berücksichtigung von Zonen 1 und

2 bzw. 21 und 22 möglich, nicht nur

von Zonen 0 bzw. 20. Dies geschieht

über eine abgestufte Festlegung des

Parameters für das Brand- bzw. Explo-

sionsrisiko einer baulichen Anlage

r

f

.

Zur besseren Anwendbarkeit des

Normenteils 2 und für zusätzliche Infor-

mationen gibt es in Deutschland drei

Beiblätter:

]

Beiblatt 1

– Blitzgefährdung in

Deutschland: Zur Verfügung gestellt

wird eine aktualisierte Karte der

Blitzdichte für die KFZ-Kennzeichen-

gebiete (Mittelwert der Jahre 1999 –

2011).

]

Beiblatt 2

– Berechnungshilfe zur

Abschätzung des Schadensrisikos für

bauliche Anlagen: Die Berechnungs-

hilfe wird wieder auf Basis einer EXCEL-

Liste mit Druckfunktion zur Verfügung

gestellt – jedoch deutlich detaillierter

gefasst. Mit ihr können nun alle Inhalte

und Verfahren der Risikoanalyse voll-

ständig beschrieben werden.

]

Beiblatt 3

– Zusätzliche Informatio-

nen zur Anwendung der DIN EN

62305-2: Dieses neue Beiblatt soll

insbesondere Informationen umfassen,

wie und unter welchen Voraus-

setzungen Überspannungs-Schutz-

geräte mit erhöhter Wirksamkeit (also

geringeren Schadenswahrscheinlich-

keiten

P

EB

und

P

SPD

als für den Gefähr-

dungspegel

I

beschrieben) berück-

sichtigt werden können, und wie das

Risikomanagement für Anlagen mit

Explosionsgefährdung angewendet

werden kann.

4 IEC/DIN EN 62305-3

Bauliche Anlagen,

Personen

Die bedeutendste Änderung betrifft die

Berechnung des sog. Trennungsabstands,

der nun nach zwei im normativen Teil

beschriebenen Verfahren durchgeführt

werden kann.

]

Das überschlägige Verfahren kann bei

einfachen, typischen Gebäuden an-

gewendet werden, wobei der Blitz-

einschlag in die Dachecken bzw.

-kanten erfolgt. Dieser Einschlag stellt

bei vielen Gebäuden auch den un-

günstigsten Fall (worst case) dar,

zumindest solange Länge und Breite

des Gebäudes nicht größer sind als die

vierfache Gebäudehöhe.

]

Das exakte Verfahren kann besser in

anderen Fällen (z. B. bei komplexer

Gebäudegeometrie) und für detaillierte

Berechnungen verwendet werden.

Hier ergibt sich der erforderliche

Trennungsabstand durch Addieren der

einzelnen Anteile, die entlang der vom

Blitzstrom durchflossenen

n

Teillängen

(Fangleitungen und Ableitungen) ent-

stehen (s. folgenden Beitrag in diesem

Heft).

Als weitere Änderungen sind zu nennen:

]

Für Ringleitungen werden nicht mehr

die gleichen Abstände gefordert wie

für Ableitungen. Die typischen Ab-

stände nach Tabelle 4 gelten nur noch

für Ableitungen.

4 000 m

4 0 m

b

a

3

c

>

a

/

a

/

b

3

a

(

d/a

(

d/b

(

i

(

l

(

m

3

/

b

>

b

3

b

500 m

Berechnungen

der Einfangflächen nach

IEC 62305-2:2010